Quando a Torino nacque una nuova scienza: l’egittologia

Un’ interessante raccolta di documenti dell’Archivio di Stato di Torino ci spiegano come “nel secolo dell’Egittomania” nacque a Torino il Museo Egizio, oggi uno dei più importanti al mondo.

Leggiamo: “Il 24 marzo 1823 ad Alessandria d’Egitto, venne firmato l’atto notarile con cui Bernardino Drovetti nominava Domenico Pedemonte suo procuratore nella trattativa per la vendita della collezione di antichità egizie al re del Regno di Sardegna, Carlo Felice di Savoia”.

Da Bernardino Drovetti in poi

Bernardino Drovetti (1776 – 1852) fu collezionista d’arte, esploratore e diplomatico italiano. Dopo essersi laureato in legge presso la Regia Università di Torino, partì per l’Egitto come ufficiale dell’esercito napoleonico. Distintosi per maestria nell’attività militare, fu nominato addetto commerciale per la Francia.

Continuò in Egitto con azioni meritevoli a favore del Paese, tanto da essere considerato dai suoi contemporanei uno degli europei più influenti.

Nel 1814, con la caduta di Napoleone, Drovetti perse l’incarico di diplomatico ma per motivi personale e per coltivare la sua passione di collezionista d’arte, rimase a vivere in Egitto dove arrivò a raccogliere circa 8.000 pezzi di antichità egizie.

Poi, per rientrare dalle ingenti spese sostenute per le ricerche archeologiche, decise di vendere la sua collezione che il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, si affrettò ad acquistare per istituire un museo a Torino, giungendo a siglare il citato atto notarile nel marzo del 23.

Premessa

“Già in una lettera al conte Prospero Balbo, ministro degli Interni sardo, del 19 gennaio 1820 Carlo Vidua, uno dei principali mediatori nella trattativa tra Drovetti e lo Stato sabaudo, metteva in luce i motivi per cui quest’ultimo avrebbe dovuto acquistare la collezione – riporta il documento storico dell’Archivio -. Tra questi motivi il Vidua elencava: la necessità, per il Piemonte, di arricchirsi dal punto di vista culturale; la constatazione di carattere “turistico” che la collezione di Drovetti avrebbe potuto attirare a Torino molti forestieri istruiti; il rischio che la raccolta venisse venduta alla Francia; la speranza di stampo patriottico che un simile tesoro culturale raccolto da un piemontese, Drovetti era originario di Barbania vicino a Torino, trovasse la sua collocazione in Piemonte”.

L’accordo e la vendita per 400mila lire

“Le mediazioni di Carlo Vidua e di Prospero Balbo convinsero il re di Sardegna a dare, il 4 aprile 1820, il suo completo assenso all’accettazione del prezzo di 400.000 lire richiesto da Drovetti per la vendita (che si sarebbe conclusa soltanto nel gennaio 1824).

Alla decisione di Bernardino di vendere la sua collezione al Piemonte – anziché alla Francia o all’Inghilterra – non fu estranea la famiglia dei conti Bianco di Barbania, antichi protettori dei Drovetti. Protagonista della trattativa fu anche il Cavaliere Cesare Saluzzo.

Da parte sua Carlo Felice investì Drovetti con la Croce dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro per mostrargli la sua gratitudine per la scelta di cedere al Piemonte la sua collezione”.

In viaggio per Torino

Le casse contenenti i reperti arrivarono a Torino nell’autunno del 1823.

“Il trasporto via terra, su carri miltari, della collezione, ebbe come tappe fondamentali le città di Genova (da cui le casse erano pervenute via mare da Livorno) e di Torino.

Un trasporto eccezionale come quello della collezione Drovetti che presentò molte difficoltà organizzative, legate ai tempi di viaggio e alla condizione delle strade di comunicazione. Molte delle informazioni su questi aspetti ci sono giunte grazie alle lettere di Giulio Cordero di San Quintino, uno dei responsabili del trasferimento della collezione”.

La sistemazione della collezione

“Parallelamente alla questione del trasporto, si cominciò a pensare all’ubicazione della collezione Drovetti, una volta giunta a destinazione, e al suo allestimento.

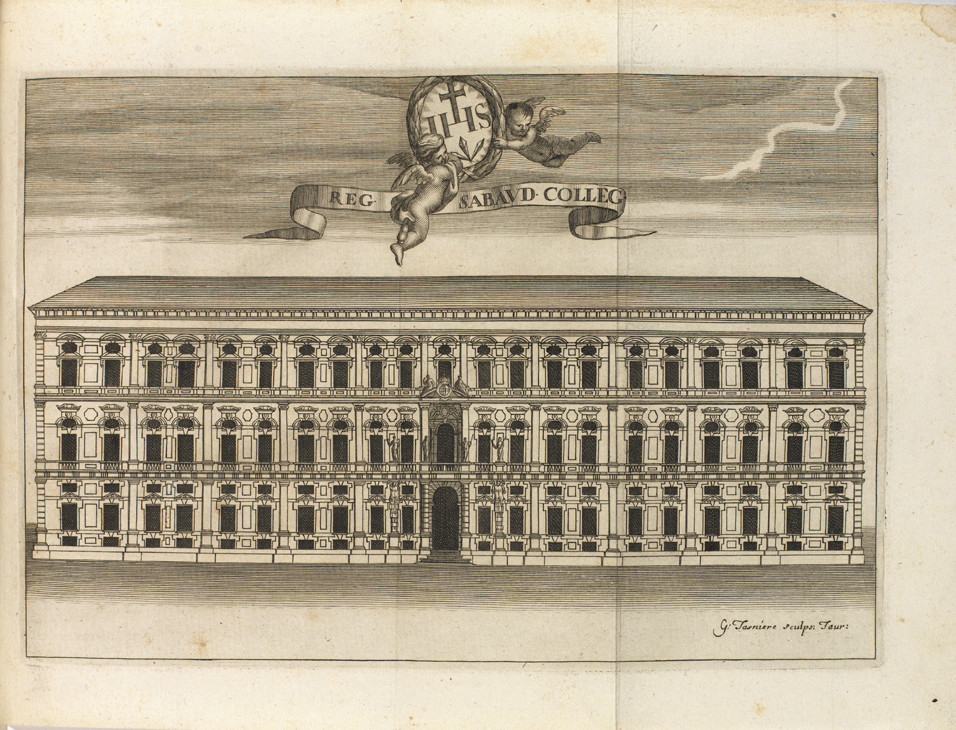

Giulio Cordero di San Quintino, come testimoniato da una lettera del 26 agosto 1823, fece un sopralluogo all’antico Collegio dei Nobili decidendo che l’edifico sarebbe stato idoneo ad accogliere i reperti della collezione.

Secondo Cordero di San Quintino le statue più grandi potevano essere sistemate nei piani superiori poiché le volte ne avrebbero retto il peso, mentre quelle più piccole e le medaglie dovevano essere collocate lungo i corridoi come ornamento”.

Anche il Collegio dei Nobili ha la sua storia

L’edificio nasce nel 1678 secondo il progetto del gesuita Maurizio Vota, che voleva farne il luogo ideale dove educare i giovani dell’aristocrazia piemontese. Il disegno ambiziosissimo di Vota lo prevedeva grande quanto tre isolati, nel centro della città.

L’anno successivo, con il benestare di Madama Reale (la duchessa reggente Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours 1644-1724), venne posta la prima pietra sotto la direzione e il coordinamento dei lavori dell’architetto e ingegnere Michelangelo Garove, che realizzò ,secondo la decisone dei vertici della Compagnia di Gesù, un progetto ridimensionato rispetto all’idea di Vota, esagerata e dispendiosa.

Nel 1787 per volontà di Vittorio Amedeo III di Savoia, il Collegio cambiava destinazione d’uso diventando la sede dell’Accademia Reale delle Scienze e dal 1824 anche del Museo di Antichità Egizie, oggi Museo Egizio.

Tra le polemiche tra Champollion e Cordero di San Quintino…

“La collezione di Drovetti suscitò subito grande interesse da parte di molti appassionati di egittologia, tra cui Jean François Champollion, egittologo e archeologo francese. Egli, grazie alle sue conoscenze del copto, nel 1822 decifrò per primo i geroglifici e tradusse la Stele di Rosetta, contribuendo così in maniera determinante alla comprensione della storia dell’antico Egitto e della sua civiltà.

Nell’Archivio di stato di Torino sono custodite due lettere di Champollion, che fu a Torino per nove mesi a partire dal giugno del 1824. In esse l’illustre egittologo francese espresse le sue idee sulla conservazione e disposizione dei manufatti e chiese di essere accolto dal nuovo Museo in veste di studioso.

In una di queste lettere, datata 18 giugno 1824, Champollion fornì il suo parere in merito a quelle che secondo lui erano le migliori tecniche e modalità di conservazione dei papiri, delle mummie e degli altri reperti egizi, presentando inoltre una sua proposta di allestimento razionale e scientifico della collezione Drovetti all’interno delle tre sale del Collegio dei Nobili, per trasformare quello che, secondo lui, era poco più che un disordinato magazzino di oggetti egizi in un vero e proprio Museo Egizio: queste ingerenze dell’egittologo francese non furono gradite a Giulio Cordero di San Quintino, nel frattempo divenuto conservatore (cioè direttore) del nuovo Museo.

Dell’ostilità che ben presto sorse tra Champollion e Cordero di San Quintino, è testimone la seconda lettera, datata 24 agosto 1824: in essa Champollion, rilevando la necessità per lui di poter avere a disposizione i reperti del Museo in maniera continuativa, per poterli studiare con la dovuta attenzione, giungendo a chiedere perfino l’autorizzazione, se necessario, di poterli portare a casa, lamentava l’assoluta mancanza di collaborazione manifestata dal Cordero di San Quintino. Il direttore del Museo era deciso a limitare il tempo di permanenza quotidiana del rivale in Museo. e a negare qualsiasi permesso speciale da lui richiesto”.

Nasce così l’egittologia

Secondo un documento dell’Accademia delle Scienzem gli studi compiuti da Jean François Champollion, affiancati a quelli dello studioso orientalista Amedeo Peyron portano alla nascita a Torino di nuova scienza: l’egittologia.

Articolo realizzato con documenti forniti dall’Archivio storico di Torino, dall’Accademia delle Scienze di Torino dal Museo di Torino e dall’articolo di abbanews.eu Fabricius. Il primo strumento digitale di decodificazione dei geroglifici

\

Per saperne di più: Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino”

Immagine: Torino, 1) Museo Egizio, Galleria dei Re; 2) stampa raffigurante il Collegio dei Nobili, poi sede dell’Accademia delle Scienze e del Museo Egizio