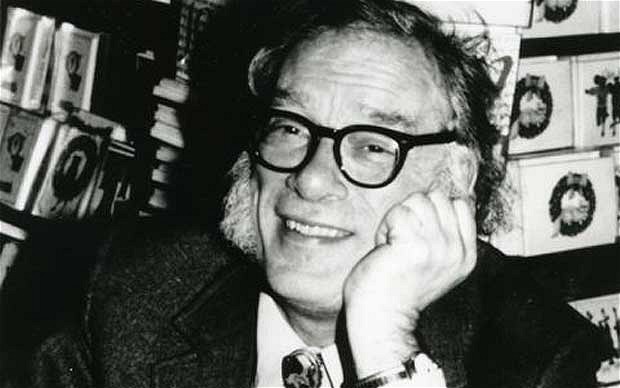

I primi cento anni del profeta Asimov

Il 2 gennaio 2020 saranno trascorsi 100 anni dalla nascita di Isaac Asimov, biochimico, grande scrittore di fantascienza e seguitissimo divulgatore di argomenti scientifici; già negli anni Quaranta del Novecento fissò un insieme di regole per la gestione del rapporto uomo – macchina intelligente, i cui principi fondamentali sono racchiusi nelle famose Tre leggi della robotica:

1. un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno;

2. un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge;

3. un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.

In seguito Asimov ne aggiunse una quarta: “un robot non può recar danno all’umanità e non può permettere che, a causa di un suo mancato intervento, l’umanità riceva danno”.

Il grande scrittore aveva stabilito le leggi in funzione delle creature automatizzate frutto della sua immaginazione i robot positronici, di aspetto umanoide, dotati d’intelligenza, in grado di imparare e di prendere decisioni autonome, ma la cui libertà è regolata appunto dalle 3 leggi della robotica le quali gli impediscono di ribellarsi al loro creatore come fa ad esempio Frankenstein.

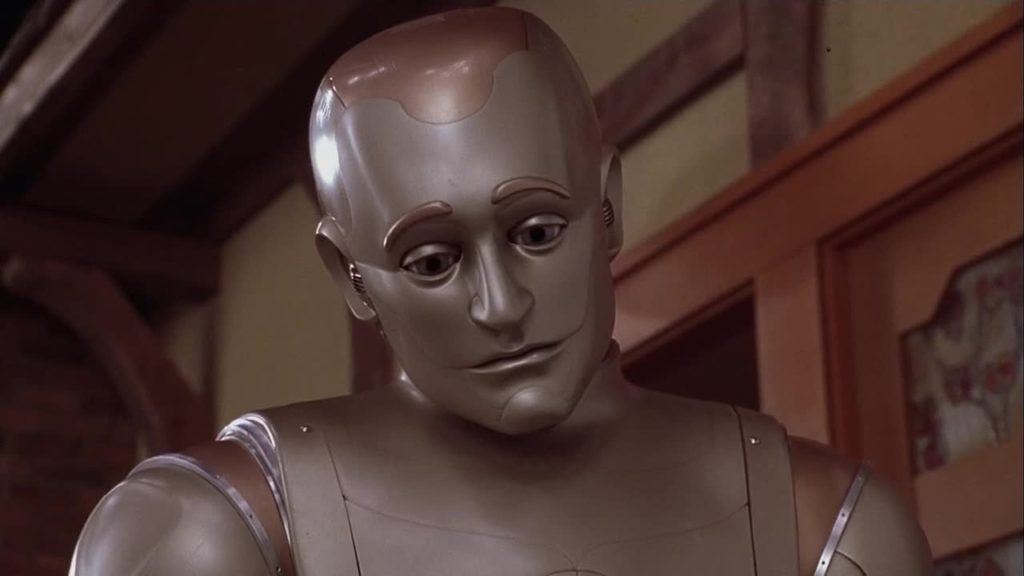

Lo dimostra Andrew Martin il robot protagonista del racconto L’Uomo Bicentenario (da cui è stato tratto il film omonimo, nel 1999, interpretato da Robin Williams) che ama ripetere a ogni comando ricevuto dall’uomo “lieto di poter servire”. Anche se sarà poi lo stesso Andrew Martin che svilupperà sentimenti e pensieri umani al punto da aspirare alla libertà, quindi alla condizione umana, accettandone tutto, morte compresa.

Isaac Newton, il primo a usare il termine robotica nel 1942, in una delle sue novelle, aveva intuito l’esigenza della roboetica – argomento di stringente attualità – ossia l’elaborazione di un sistema di regole che governano lo sviluppo tecnologico.

Disse un giorno: “Sono dovuti passare oltre quarant’anni prima che scoprissi di essere un profeta”. Un profeta la cui mente sapeva viaggiare nel tempo e nello spazio ma che non riuscì a vincere la paura dell’aereo: a fatica Asimov si allontanava dalla città dove viveva New York.

Nella Grande Mela vi era giunto all’età di 3 anni. I genitori provenienti da Petrovichi (in Russia, dove Isaac nacque) vi approdarono nel 1923 e si fermarono a Brooklyn, dove acquistarono un emporio di dolci e giornali. Furono proprio i giornali che fecero scoprire al piccolo Isaac la fantascienza: già accanito lettore (aveva imparato a leggere da solo a 5 anni), secondo le biografie nel 1929 s’imbatte nella rivista Science Fiction e fu subito grande amore.

Nel 1939 anni è già laureato in Chimica (nel 1941 lo diventerà in Filosofia) inizia a scrivere sui robot e nel 1942, in una sua novella pubblicata dalla rivista Astounding Science Fiction, apparve per la prima volta il termine robotica.

Della vastissima produzione letteraria di Asimov, i racconti e i romanzi con i robot positronici e i loro creatori – ambientati in un futuro prossimo – così come gli Spaziali – storie che raccontano di un futuro remoto – formano il Ciclo dei Robot, mentre nell’altrettanto famoso Ciclo della Fondazione fanno parte i 7 romanzi che raccontano la saga di un gruppo di scienziati chiamati per risolvere le conseguenze nefaste della caduta dell’Impero Galattico, ossia l’insieme dei pianeti della Via Lattea colonizzati dagli umani.

La serie degli Spaziali – ambientata nella post- colonizzazione planetaria – narra dei rapporti fra i Terresti e gli abitanti degli altri pianeti, gli Spaziali per l’appunto, ma sono i robot a giocare un ruolo chiave. Mentre nel Ciclo della Fondazione appare un altro tema fondamentale dell’inventiva e narrazione di Asimov, la psicostoria (o psicostoriografia), una scienza che attraverso gli algoritmi prevede il comportamento delle società e gli avvenimenti futuri. Una procedura, quest’ultima realizzabile con potenti strumenti di calcolo e grande disponibilità di risorse che non lascia indifferenti ricercatori e studiosi.

La narrativa del nostro, che si caratterizza per il sapiente intreccio tra verità scientifica e invenzione letteraria ha ispirato tutta la produzione di carattere fantascientifico anche in ambito cinematografico e televisivo: fulgidi esempi, tra i tanti, la saga di Guerre Stellari di George Lucas e Star Treck – The next generation.

Asimov, nonostante sia stato uno scrittore molto prolifico – 40 romanzi e 380 racconti – ha alternato la sua attività di romanziere a quella di docente universitario e di divulgatore scientifico.

Sposato 2 volte (rispettivamente con Gertrude Blugerman e Janet Jeppson) e padre di 2 figli, nel 1977 è colpito da un grave attacco cardiaco che avrà conseguenze negli anni successivi. Ma non sarà questa la causa della sua morte, avvenuta il 6 aprile 1992, come si è creduto fino alla pubblicazione della biografia It’s been a good life, avvenuta nel 2002 a firma della moglie Janet, che rivelò che Asimov morì di AIDS: aveva contratto il virus durante una trasfusione in un ospedale nel 1983.

Fotografie dall’alto: 1) Isaac Asimov; 2) L’attore Robin Williams nel film ‘L’uomo bicentenario’; 3) Trailer dal film ‘L’uomo bicentenario’